- インターナショナルスクール

- 2025.9.19

小学生の帰国子女向け:国内のインターナショナルスクール編入

本ページでは以下のことがわかります。

この記事では、帰国子女として日本に帰国した小学生とその保護者向けに、国内のインターナショナルスクールへ編入する際に知っておきたい情報をまとめています。編入の流れや中学受験から大学受験との関係、学校選びのポイントまで幅広く解説します。帰国後の国内の進学先として、国内のインターを検討しているご家庭は参考にしてください。

帰国子女とは?

日本国内の日本人でインターナショナルに通う生徒は必ずしも、全員が帰国子女ではありません。

帰国子女の定義:

- 文部科学省や総務省では帰国子女という言葉を「帰国児童生徒」または「海外子女」と表現することが多いです。文部科学省の資料「海外で学ぶ日本の子どもたち」では、帰国児童生徒を海外勤務等の子女で引き続き1年を超える期間海外に在留し、各年度間帰国した児童生徒のことを指します。(引用:文部科学省(海外で学ぶ日本の子どもたち))。総務省統計局も同じような帰国児童・生徒の定義をしています。

- 小学生から高校生の間に継続して一年以上海外に在留し、親の都合などで海外に滞在していた児童のことを指します。お子さんが自分の意思で海外留学などしていた場合は帰国子女として帰国後の学校の帰国子女受験枠に当てはまらない場合があります。

一方で国内のインターナショナルスクールに通う生徒は一般的に、帰国子女と異なり保護者やご両親と一緒に継続して一年以上の海外経験は必要ありません。一度も海外に出たことがない日本人のインター生徒でも、インターの生徒と呼ばれます。

インターナショナルスクールの特徴:国内インターのカリキュラム事情

「インターナショナルスクール」は「一般的に主に英語で授業が行われる教育施設」として文部科学省により定義されています。日本の法律上、教育法第一条(通称:一条校)として認められている学校もあれば、「各種学校」と認められているものの日本の法律上は無許可な施設もあります。海外の教育制度に沿って教育が行われるため、日本とは学年・年齢、授業内容や学期の始まる時期など異なります。

インターナショナルスクール(以下、インター)とは一般的に様々なタイプがありますが、大まかに3種類の学校があります。インターと呼ばれる学校は、日本の学校とは違いそれぞれの学校により採用しているカリキュラムが異なります。

また、日本の一般的な学校とは学年の入学や卒業・進学時期が異なります。例えば、日本の一般的な学校では卒業式は3月に行われますが、インターでは8月・9月入学で5月・6月に卒業シーズンを迎えることが多いです。

インターで採用されるカリキュラムの種類はさまざまで、学校によって教育方針・内容、卒業試験、修了証も異なります。例えば、国際バカロレア(IB)やアメリカのAPカリキュラムを採用している学校では、卒業に必要な科目数も異なります。

- 英語を第一言語とする国が日本に住む自国人のために設立した学校。各国の公立学校のカリキュラムに沿った内容を教えており、外交官や仕事で来日してる家庭のお子様を教育するのが目的です。

(例:アメリカンインター、ブリティッシュインター、カナダインター等)

- 欧米の学校や大学によって日本で作られた、日本人の子供を英語で教育する学校。

(例:東京インターハイスクール、文化学園大学杉並中学)

- 日本の学校や団体によって設立され、日本人の子供を教育するために作られた学校です。

(例:西町インターナショナルスクール)

日本の教育就学義務

日本国内では「学校教育法」の第一条に定められた学校のみが義務教育や大学受験資格を満たす学校(一条校)で、インターは学校教育法第134条の「各種学校」か無許可のものが少なからず存在するため、残念ながら不就学児童生徒として扱われます。法律的には法律的には一条校として認められていないインターに就学させても就学義務を履行したことになりません。

ですので、一条校ではないインターから一条校や公立学校への入学・編入を希望しても認められない場合が多いです。幸いながら、帰国子女入試でインター卒業生を受け入れている中学や高等学校が多くあります。一部例としては、渋谷教育学園渋谷中学校、渋谷教育学園幕張中学校、広尾学園中学校(インター生は要相談)、同志社国際中学校、立命館宇治中学校、開智日本橋学園中学校があります。

近年ではインターの高校卒業生が日本国内の一部の大学受験資格が認められる私立大学(早稲田大学、慶應大学、国際基督教大学、立命館アジア太平洋大学等)や東大・京大といった国立トップ大学ではバカロレア入試を取り入れているところもあります。

インター校の学校選び:国際基準 ACSI, CIS, WACSとは?

インターは文部科学省の認可で作られた学校ではないので、一部の学校を除けば日本の大学受験資格は認められません。そのため、欧米の学校評価機関の認可を受けた学校だけに大学入学資格を認めています。

国内にあるインターナショナルスクールで学校として十分に経営できると国際的に評価された学校はいずれかに所属しています。ACSI, CIS, WACSの認定校では大学入学資格を認められます。

国際資格の詳細はこちらをご覧ください

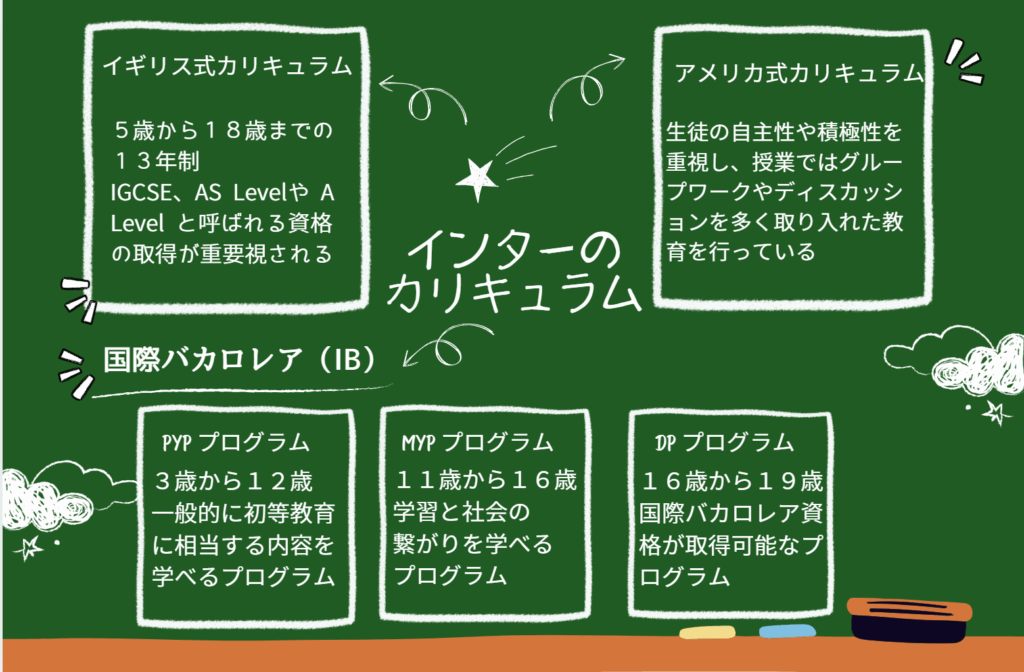

インターのカリキュラムは?

日本国内のインターは様々な国のカリキュラムを採用しています。いくつか、小学校から高校段階で採用されている主要のカリキュラムを紹介します。国際バカロレア(IB)、イギリス式ケンブリッジ・カリキュラム、アメリカ式カリキュラムに焦点を当てますが、そのほかでは、インドのCBSEカリキュラムやドイツ式カリキュラムなどを採用している学校もあります。

国際バカロレア(IB)

| IBプログラムの紹介 | 国際バカロレアはInternational Baccalaureate の省略でIBプログラム(通称IB)とも呼ばれています。本部がスイス・ジュネーブにある国際バカロレア機構が提供しています。 小学生以下(PYP: Primary Years Programme)、中学生(MYP: Middle Years Programme) 、高校生(DP: Diploma Programme)への国際的な教育プログラムです。 年齢に合わせた3つのプログラムが提供されています。高校卒業認定として2年間におよぶ国際バカロレア・ディプロマ(IB Diploma)を受けることができ、世界共通の大学入学資格及び成績証明を取得することができます。 IBプログラムの詳細についてはこちら 下記は「IB教育推進コンソーシアム」文部科学省 より引用 |

| PYP プログラム | PYP: Primary Years Programme(3歳ー12歳)どのような言語でも提供可能です。一般的に初等教育に相当する内容を学べ、精神と身体の両方を発達させることを重要視しています。 国際教育の文脈において不可欠とされる、人間の共通性に基づいた6つの教科横断的なテーマを授業で扱います(PYPの幼少期にあたる3ー5歳児は毎年最低4つのテーマ)。 6教科の基礎科目:言語、社会、算数、芸術、理科、体育(身体・人格・社会性の発達) |

| MYP プログラム | MYP: Middle Years Programme(11歳ー16歳)学習と社会の繋がりを学べるプログラムで、どの言語でも提供可能です。多くの場合はそれぞれの学習分野を1つの教科として指導・評価します。 例としては、「個人と社会」という教科には「歴史」や「地理」が含まれ、「理科」には「生物」「化学」「物理」が含まれます。教科間の境界は意図的に曖昧とされ、それぞれの教科は「グローバル文脈」と「重要概念」によって結び付けられます。 知識を総合的に、生徒がより広く複雑なグローバルな課題に対しての認識を取り組む期待がされています。 5年間のプログラムで以下の教科に取り組みます:言語と文化、言語の習得、個人と社会、理科、数学、芸術、保健体育、デザイン 3年次あるいは4年次には「コミュニティープロジェクト」を、5年次には「パーソナルプロジェクト」に取り組みます。「コミュニティープロジェクト」では「コミュニティーと奉仕活動」に焦点を当て、学校の地域のニーズに合わせた奉仕活動に取り組み学習します。「パーソナルプロジェクト」では生徒が個人で進めて完成させることはできますが、グループ作業(劇の上演など)を取り入れることができます。指導教員は生徒が持っている関心や知識を元にプロジェクトの内容を追求する機会と学術的に意義のあるような責任のあるリスクを取ることが求められます。 |

| DP プログラム | DP: Diploma Programme(16歳ー19歳)所定のカリキュラムを2年間履修し、最終試験を経て所定の成績を収めると、国際的に認められる大学入学資格(国際バカロレア資格)が取得可能なプログラムです。原則として、英語、フランス語またはスペイン語で行われますがDPの一部の科目は日本語でも実施可能とするプログラムの開発を進めています。 「日本語DP」の対象科目等を除き、英語、フランス語又はスペイン語で実施されます。6つのグループ(教科)および「コア」と呼ばれる3つの必修要件から構成されています。生徒は6つのグループから各教科ずつ選択し、6教科を2年間で学習します。 グループ6の「芸術」は他のグループから科目に代えることも可能です。各教科は基本的に、標準レベルの「SL」と上級レベルの「HL」に分かれ、3ー4科目を「HL」そのほかを「SL」として学習します。 グループ1(母国語:言語と文学)、グループ2(言語習得:外国語)、グループ3(個人と社会)、グループ4(理科)、グループ5(数学)、グループ6(芸術)必修のコア科目の3教科:Theory of Knowledge(TOK:知識の理論)、Extended Essay(EE、課題論文)、Creativity, Activity & Service(CAS、創造性・活動・奉仕) |

イギリス式カリキュラム

| イギリス式カリキュラム 紹介 | 1988年に制定されたカリキュラムで、世界で最も広く教えられている教育カリキュラムの一つです。 5歳から18歳までの13年制で、小学校(Primary School)、中学校(Secondary School)、高校(Senior School)に分けられています。大学進学希望者は Sixth Formと呼ばれる2年間の学習過程に移行します。 年齢別の段階として、5つのキーステージがあり、各キーステージの終わりには教師が生徒の学習を評価します。また、中等教育修了時にIGCSE、高等教育終了時にAS Levelや A Level と呼ばれる資格の取得が重要視されます。 ブリティッシュスクールの詳細についてはこちら |

| IGCSEの紹介 | ケンブリッジ国際中等教育修了証で、海外の学校向けに作られたイギリス国内の中等教育修了証GCSEの資格です。一般的には英語、数学、および理科を必修とする学校が多く最低5教科最多で14教科受ける事ができます。 最後に筆記試験、口頭試験、学習課題評価、実技評価が行われ、試験は年に2回(6月・11月)に実施されます。 |

| ASレベルの紹介 | ケンブリッジ大学国際教育機構が提供するAS & A Levelの一部で、Aレベルの前半部分を指します。通常は1年間の学習で修学しますが、ASレベルのみでは大学入学資格として認められません。 生徒は通常ASレベルを4科目受講します。一般的にイギリスの大学へ入学する場合は、希望する専攻に合わせたAレベルを3教科特定の科目で取る必要があります。 |

| Aレベルの紹介 | ケンブリッジ国際Aレベル課程はASレベル(4科目・1年間)とA2レベル(3科目・2年間)を総合して学習し受験することで総合してAレベルが取得できます。 16歳から19歳を対象とした高校卒業資格および大学入学資格です。英国ケンブリッジ大学傘下の教育機関であるケンブリッジ大学国際教育機構が提供しています。 一般的には3もしくは4教科に焦点を当てて2年間かけて深く学べます。Aレベルでの選択教科と、大学入学時の希望専攻が関連している必要がある場合もあります。 ケンブリッジ国際認定校では、ASレベルおよびAレベルで提供されている合計55科目からこれらの科目を選択し生徒に提供します。 例えば、医学部や薬学部、経済学などは化学や数学などの特定のAレベル教科で一定以上の成績を取る必要があります。世界では毎年6月、11月に試験が実施されます。成績評価科目別にASレベルはaからe、AレベルはA*からEまで。e/E以上は合格です。 |

アメリカ式カリキュラム

生徒の自主性や積極性を重視し、授業ではグループワークやディスカッションを多く取り入れた教育を行っています。特に中学や高校段階では自分の興味や関心に合わせて様々な科目や課外活動を選択できます。多くのアメリカ式インターでは独自のカリキュラム、もしくはアメリカのCommon Coreと呼ばれる国語と算数・数学におけるカリキュラムを使用しています。小学校から高校を通して一般的には主要5科目や卒業条件として特定の年数の芸術、体育、外国語の授業を受ける必要があります。

アメリカ式カリキュラムについてはこちら

小学生のインター編入:必要書類や試験対策

必要な書類は各学校のホームページの「Admissions」セクションから詳細が英語で書かれています。多くの場合は以下の書類が求められます。

必要書類(一部):

- 願書(オンラインまたはオンラインポータルで記入)

- 直近3年間の成績表

- 出生証明書

- パスポート写真

- 健康診断書

- 推薦状

基本的にどのインターも編入は先着順です。一般的には所在地の自国民である日本国籍のご家族より、外国人や他のインターからの編入が優先されます。また、日本人であっても英語力が高い生徒や駐在員子女の方が一般的に優先されます。特に生徒の受け入れに関しては、学年によってすでに日本人の枠が埋まってしまっていて、受け入れの余地がないケースもあります。

学校のアドミッションオフィスの事前に日本国籍の生徒の受け入れ枠と募集人図については電話もしくはメールにてご連絡することをオススメします。

海外から帰国後のインターに編入するのは簡単なことではありません。

まず、英語力は編入学年相当ではないと受かりません。編入後も英語のESLを含めた補修授業を設けていない学校もあり、授業内での英語のサポートも限られます。

日常会話での英語力だけではなく、編入を希望する学年相当のリーディングやライティングなどの課題を受験時もしくは必要書類の一部として事前に提出が必要とされます。ですので、早期からの対策が必要になってきます。

また、同じように前の学校の成績表も重要です。

インターはただでさえ、日本人の数に枠があり倍率が高い難関校ばかりです。特に、伝統校と呼ばれる歴史が長いインターや、WASCやCISといった国際機関から認定を受けている学校の方が入学基準が厳しくなります。ですので、低学年から意識的に成績を高くキープする、もしくは成績が高くなっている傾向である必要がありません。

前の学校の先生からの推薦状も必要書類の一つです。

成績と同じように重視されますが、お子様が普段から前向きに授業を積極的に受けてきたり、静かな子でも他のクラスメートとの協調性を見せたりと、推薦状では成績だけでは図ることができないお子様の性格や学業以外の素質・強みについて書かれることが多いです。余程のことではない限り、先生からひどいことを書かれることはありません。

インター編入 編入試験:インタビューとテスト

書類審査に通ると、次はインタビューまたは学力テストに進みます。小学生の希望する学年相当の算数やリーディングとライティングのテストが行われる場合が多いです。また、試験の一環として面接を設けている学校もあります。面接では保護者との三者面談、もしくはお子様一人で試験官の先生方と英語で志望動機や趣味、学校内外での事などについて聞かれることが多いです。保護者の方も英語で簡単な質疑応答ができるようにした方が良いでしょう。

編入試験での成績のみで合否が決まるわけではありません。多くのインターでは総合的に判断されます。学校での成績や推薦状に記載されている授業態度やお子様の学力以外での強みや特性も考慮されます。たとえ、編入試験では上手くいかなくても合格するチャンスはあります。

試験は全て英語で行われます。日本語と英語のバイリンガル教育に力を入れている学校では、日本語能力も試される場合もあります。また、インター卒業後の将来の進路において中学以降は日本国内にいることを視野に入れている場合は、海外にいる間に現地の日本人学校に入れされたりご家庭で積極的に日本語能力の向上と維持に力を入れる必要があります。

国内インター編入と中学受験・高校・大学受験について

帰国子女の場合、「小学生のうちの編入」だけでなく、中学生になってからの国内インター編入やその後の受験との関係も重要なポイントです。中学生の国内インターナショナルスクール編入については、「中学生の国内インターナショナルスクール編入をご紹介」の記事で、帰国子女向けに詳しくまとめていますので、併せてチェックしてみてください。

国内のインターに編入する場合は、そのあとの日本国内での中学・高校・大学受験と在籍校のカリキュラムに大きく関係します。進学を機に、別のインターへ転校する場合も編入試験と同じように成績表や推薦状、学力試験・面接などの出願プロセスがあります。

一般的な日本の学校に通われている場合は、インター出身者でも受験可能な場合があります。しかし、多くのインターは日本の教育法に基づく「学校」と認可されていません。そのため、在学中や卒業後の進学においては、受験資格に制限が出ることがあります。

中学受験:

2024年より、東京都では私立中学校の帰国生入試の基準が厳格化し、「海外滞在1年以上、帰国後3年以内」と明確に記載されます。

また、帰国子女生徒は一般の生徒と別のコースやクラスに分かれて在学する学校もあります。帰国子女の教育環境、授業内容や進学実績について調べることをオススメします。

日本の学校で帰国子女枠を設けている学校でも、国内インター出身者は出願資格を満たしていない可能性があります。帰国子女枠入試では、海外での在住経験・通っていた学校、帰国後の年数、海外への移住理由などが出願資格に関わってきます。帰国子女入試は一般入試と比べ、募集人数が非常に少なく10人程度しか受け入れていない場合もあります。受験する人数が多い分、学校は適切な人材を選抜しなければいけません。競争率が高いため、早い段階から学習習慣の定着や学校内外での活動に力を入れると良いでしょう。

帰国子女入試の他には、国際生・グローバル入試もあります。

国際生入試・グローバル入試とは、帰国生以外にも、国際的な教育環境や経験を持つ児童全般を対象としています。国内でのインター卒業生や高度な英語教育を受けてきた生徒向けなので、帰国子女枠の応募要件を満たせなくても国際生入試・グローバル入試の要件を満たす場合もあります。

出願資格や入試方法もさまざまです。日本語能力試験が必須ではない場合もあり、グローバルな人材育成の観点から英語力が最重視されます。

国語・英語・算数の3科目や国語・算数の2科目、英語もしくは日本語の作文、面接試験など入試形式は学校によります。一般入試と同じ試験問題を出す学校もあります。

英語のみの入試もしくは、受験資格として英検を評価対象としていることもあります。英検の保持資格に応じて英語の試験が免除されたり、試験に加点される学校もあります。英語資格を必要とする学校を受験なさる場合は、できるだけ早く受験資格を満たすように用意することをオススメします。

また、英語の試験では文法問題も出てきます。国内インターの生徒だとしてもきちんとした正しい文法知識の復習を行うと良いでしょう。

高校受験:

帰国子女の高校受験の条件は、中学受験の条件と似ています。帰国年数、海外在住年数、出身校の種類によります。高校段階では英語力の証明として、英検やTOEICなどの資格も求められることもあります。

また、試験科目は英語・数学・国語・理科・社会の5科目に作文と面接が組み合わせられる場合があります。5教科全ての試験を実施する学校もあれば、2教科(英・国や英・数)または3教科(英・国・数)の試験が科される場合があります。国内の一般受験生と同程度の学力が必要となるので、早期に受験勉強に取り組む必要があります。

日本語・外国語による作文や日本語での試験なども試験内容に含まれる場合があります。インター在学中は日本語能力を高めることも重要です。各学校の入試に出される問題形式や傾向を理解し、面接や作文対策も行っていくと良いでしょう。特に、英語で教育を行っている場合は日本語の読解力、漢字の読み書きや敬語の使い方などが学校教育だけでは不十分の場合があります。

また、一部の学校では英語に完全に特化して、英語の学力試験と面接のみで合否を決定する学校もあります。

学校によっては多種多様な入試形式と試験内容が設けられています。大学進学や高校卒業後のことも視野に入れながら、お子様に合う学校を見つけられると良いでしょう。

大学入試:

2020年の教育改革によって、大学入試が変更されました。教育改革によって、英語の試験ではスピーキング・リスニング・リーディング・ライティングの4技能が評価されるようになりました。大学入試では、グローバル入試や帰国子女入試が増加傾向にあります。

文部科学省によれば、日本の大学入試資格に該当すれば大学入学資格が認められます。指定されたインターもしくは国際認定を受けたインター出身者で、特定の条件を満たしていれば日本の大学入試を受けることができます。文部科学省は国際バカロレア資格、国際Aレベル資格などを取得した者、そして指定されたインターの課程を修了したものも受験を認めてみます。

詳細はこちら

大学入試における受験方法はさまざまです。英語を主軸とした英検やTEAP・TOEFL・TOEICなどの英語資格を活用した英語入試、英語+他科目で英語に重きを置く入試、私立や国立などによっても受験科目や英語試験の難易度が異なります。また、前期と後期試験の内容や難易度も違う可能性もあります。

国内インター志願者は各学校の募集要項や受験科目を確認することが重要です。大学入試は一般的に競争率が高く、学校ごとの特徴や入試方式に応じた受験対策が求められる場合もあります。大学によっては国内インター出願者への入試形式や英語試験における特別対応が異なるため、事前に情報収集を行い出願の受付時期や必要書類を含めた、詳細な予定を立てておくと安心です。

また、近年では英語で学位取得ができる日本の大学が増えています。提携校である英語圏の大学学位も同時に取得ができるデュアル・ディグリー・プログラムもあります。一般的に英語学位が取得可能の大学は、どれも日本国内で難関大学と呼ばれる大学で、入試難易度も高い傾向にあります。

入学時期も、大学のプログラムによっては8月もしくは9月入学を設けている場合があります。

詳細は各大学の募集要項をご覧ください。

英語学位取れる大学 一覧

私立大学

| 大学名 | プログラム名・学部 |

| 慶應大学 | 経済学部PEARL |

| 慶應大学SFC | 総合環境学科・環境情報学部GIGAプログラム |

| 同志社大学 | 国際教育インスティテュート国際教養コース(ILA) |

| 法政大学 | グローバル経済学・社会科学インスティテュート(IGESS) グローバル教養学部(GIS) グローバルビジネスプログラム(GBP) 人間環境学部 持続可能社会共創プログラム(SCOPE: Sustainability Co-creation Programme) 経済学部 Institute for Global Economics and Social Sciences |

| 明治学院大学 | 国際学部国際キャリア学科(サンフランシスコ州立大学とのダブル学位取得) |

| 明治大学 | 国際日本学部 English Track Program |

| 立教大学 | グローバル・リベラルアーツ・プログラム(GLAP) |

| 立命館大学 | グローバル教養学部(オーストラリア公立大学とのデュアル・ディグリープログラム) 国際関係学部(アメリカン大学・立命館大学国際連携学科) 国際関係学部 グローバル・スタディーズ専攻 政策科学部 Community and Regional Policy Studies専攻 (CRPS) 情報理工学部 Information Systems Science and Engineering Course (ISSE) |

| 早稲田大学 | 政治経済学部 英語学位プログラム 国際教養学部(SILS) 社会学部 TAISIプログラム 文化構想学部 国際日本文化論プログラム(JCulP) 基幹理工学部 英語学位プログラム 創造理工学部 英語学位プログラム |

国公立大学

| 大学名 | プログラム名・学部名 |

| 大阪大学 | 人間科学コース |

| 岡山大学 | グローバル・ディスカバリー・プログラム |

| 九州大学 | 英語・日本語で行われるバイリンガル・プログラム名(以下、英語で記載) Faculty of Engineering (工学部)Applied ChemistryCivil Engineering Electrical Engineering and Computer Science Mechanical and Aerospace Engineering Faculty of Agriculture (農学部)Bioresource and Bioenvironment (Northern Arizona Universityとのダブル・ディグリー・プログラム) |

| 東京都立大学 | 理工学部生命科学科(英語課程) |

| 東北大学 | 理工学部化学科:国際学士コース Advanced Molecular Chemistry 工学部機械知能・航空工学科:国際機械工学コース(International Mechanical Aerospace Engineering Undergraduate) 農学部生物生産科学学科:国際学士コース Applied Marine Biology |

| 名古屋大学 | 工学部:自動車工学プログラム 理学部:物理系プログラム 理学部、工学部:化学系プログラム 理学部、農学部:生物系プログラム 法学部、経済学部:国際社会科学プログラム 文学部:「アジアの中の日本文化」プログラム |

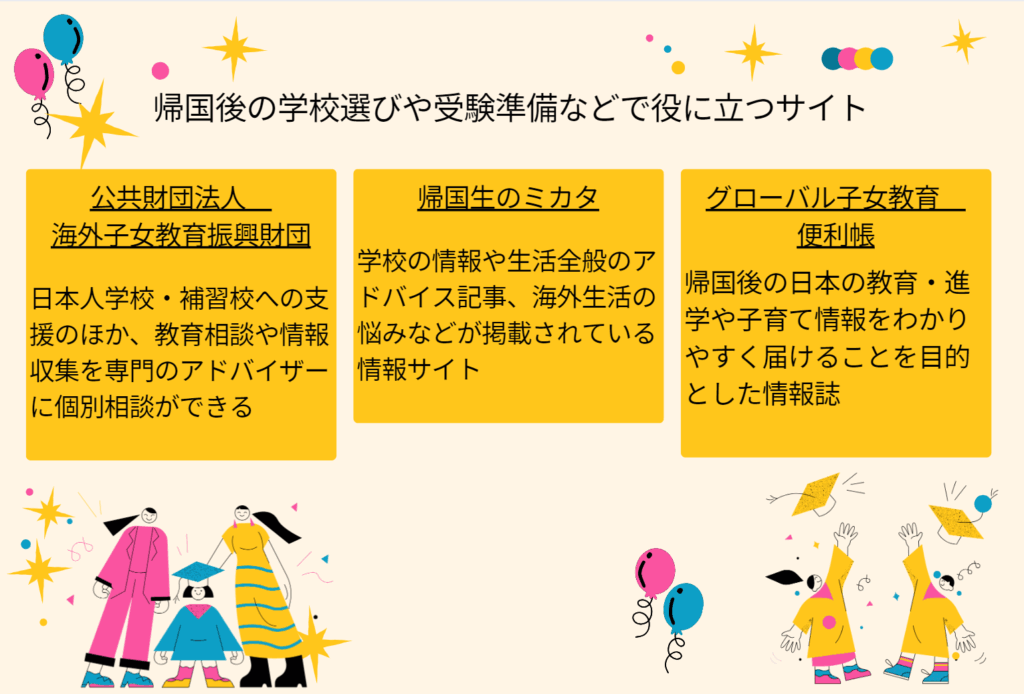

帰国で使えるリソース一覧(教育・生活全般)

帰国後の学校選びや受験準備などで役に立つサイトを一部ご紹介します。どのサイトも帰国子女やインター出身者向けの編入・進学サポートを行なっています。

1971年に外務省および当時の文部省の認可を受けて設立され、2011年に公共財団法人として再認定されました。海外赴任中または帰国後の海外子女の教育振興の支援を目的としています。日本人学校・補習校への支援のほか、教育相談や情報収集を専門のアドバイザーに個別相談ができます。他にも、赴任前セミナー(無料)や外国語保持教室、通信教育など海外や帰国後の子供の学びと居場所づくりに力を入れています。日本の教科書の無償配布、日本人学校・アメリカ現地校・インターのオリエンテーションなどを始めとしたさまざまなサポートが充実しています。

帰国生・在外生のための教育・生活に関する情報が集まるコミュニティーサイトです。帰国生の受け入れに積極的な学校を掲載し、説明会日程など全国の学校が検索できたり、受験や生活全般のアドバイス記事、海外生活での悩みやグローバル教育を考えている方向けの情報サイトです。教育ガイドブック、ユーチューブ、さまざまな学校の説明会などの情報も掲載されています。

海外で子育てをする駐在員ご家族の教育・進学に関する情報収集のサポートを行っています。帰国後の日本の教育・進学や子育て情報をわかりやすく届けることを目的とした情報誌です。年2回、5月と10月に発行されていて本誌と電子書籍でお求めになれます。また、WEB上でも記事をご覧になれます。

日本全国の私学、中・高・大のオンライン学校説明会や帰国子女教育に特化したコンサルティングサービスも提供しています。特に、帰国生を受けている中学や高校の情報が多く記載されています。学校紹介、教育トレンドやニュース、帰国体験談などご家庭に向けて有益な記事を多く提供しています。

英国式カリキュラムが学べる完全オンラインインターナショナルスクールNisai

弊社では帰国後の総合的な英語力アップのほか、英語で数学や理科など様々な科目を受けることができます。自宅からオンラインで高品質で国際的に認められている教育を受け留学に備えることができます。Nisaiでは教科書を使わず、子供たちの年齢や英語レベルに合わせた授業を行っています。

オンライン授業で本当に、英語力がつくのか。

オンラインとオフラインの違いであり、大きなメリットのひとつはレコーディングにあります。ライブ授業を受けて、リアルな経験を子どもたちは積みますが、その時間だけでは新しい知識や言葉の習得はなかなか難しい側面があります。課題と並行してレコーディングを見返すことで知識の定着、思考力を鍛えます。レコーディングは何度でも見返すことができるので、好きなだけ勉強に使えること、また、高額の英語教材を買うよりずっと安くラジオ感覚で英語学習を生活の中に取り入れることも考えられます。

目標を持った者同士が集まる少人数授業。活発なクラスメイトとの交流。

クラスメイトは、最大15人までと徹底した少人数指導ができるのもオンラインならではの強みです。1対1では緊張感が増してしまう英語学習も、同じ目標を持ったクラスメイトと一緒なら楽しみながら、学習に取り組むことができます。

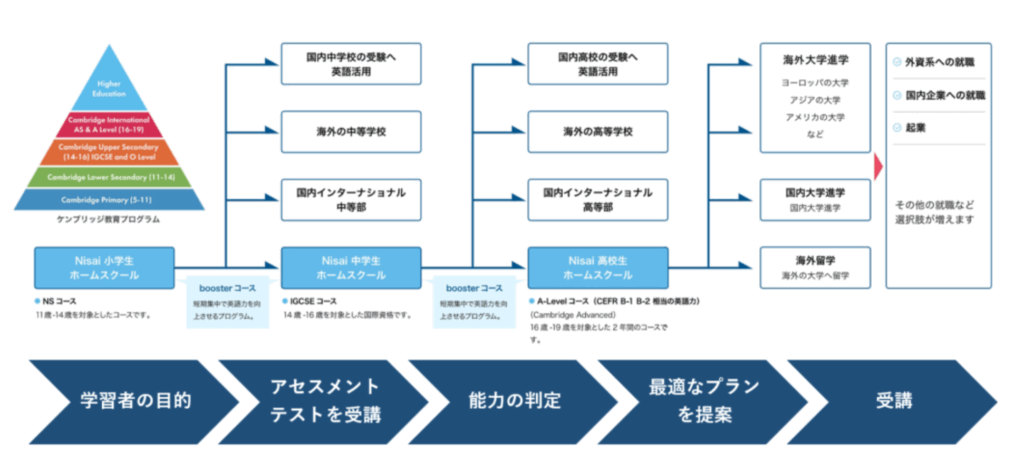

小学校、中学校、高校のカリキュラムを受講可能

Nisaiでは、小学校5年生から大学1年生までの幅広いケンブリッジプログラムを用意しています。主に小学校中学年から高校生までの本格的な海外の授業を望む子供たちが受講しています。クラスメイトとの交流を通して、チャットやマイクを使って活発に本質的な問いを議論します。1週間に1回出される課題では、自分の考えを英語で述べることが求められるため、論理的に意見を述べる力や課題に向き合う精神力をつけることができます。

年齢ではなく、能力別のクラス編成になっています。生徒の英語レベル、教科の知識レベルに合わせて、受講クラスが決まります。

帰国子女のご家族にNisaiが選ばれる理由

Nisaiではインターネットの環境があれば住んでいる場所など問わず受講することが可能です。また多くのインターナショナルスクールがある日本ですが、学校により教育のレベルや質のばらつきがあるのも事実です。しかしながら、一度入ってしまうとなかなか転校に踏み切れないこともしばしば。そこで、どこにいても質の高いインターナショナル教育を受けることができるNisaiが選ばれています。

Nisaiが選ばれる理由は以下の通りです。

理由①不登校生徒やホームスクール生徒など、国内でネット環境さえあれば手軽にインターナショナル教育を受ける事ができる。

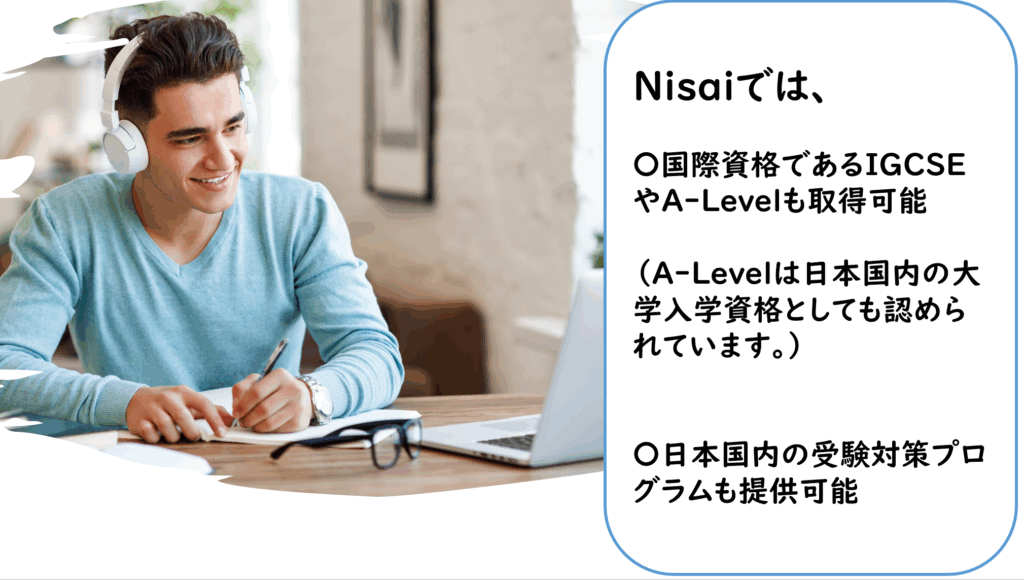

国内で不登校生徒やホームスクールを選択されているお子様も、よくNisaiへ来られます。周りの環境や友達関係などにより日本の学校やインターナショナルスクールへ行くことができなくなってしまった。そんな時は自宅でNisaiの受講をしてインターナショナル教育を継続して受けていただくことができます。しかも、国際資格であるIGCSEやALevelも取得できることから大学進学への道も開かれています。またAlevel資格は日本国内の大学の入学資格としても文科省は認めているため、日本の大学受験もできるようになっています。私たちは国内の予備校(JOI)とも提携していますので、国内受験対策プログラムも提供することができます。

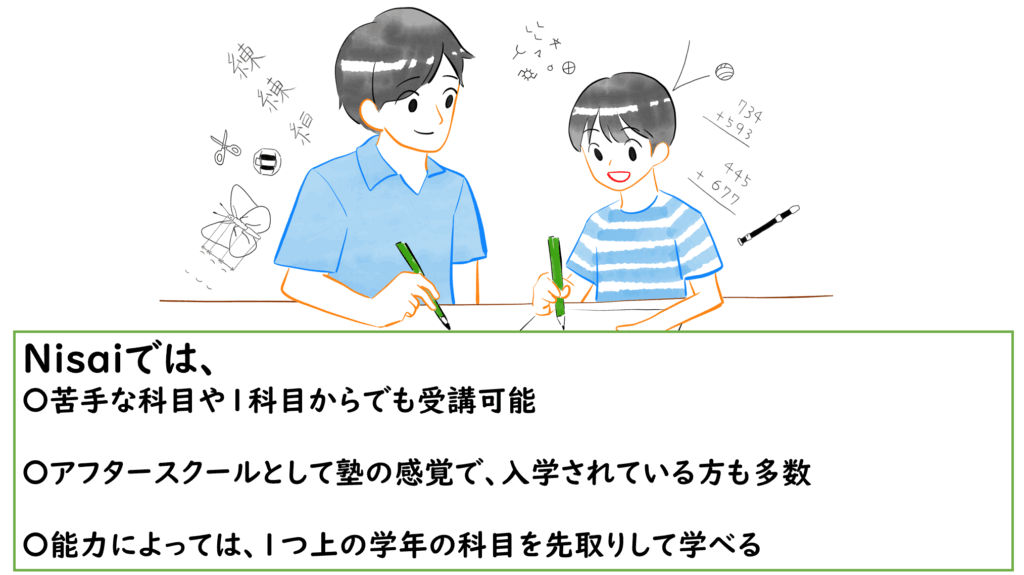

理由②他のインターナショナルスクールのアフタースクールとして学習塾感覚で利用できる

現地のインターナショナルスクールに通っているものの「数学が弱い」「もう少しEnglishを強化したい」という方も多いはずです。Nisaiはインターナショナルスクールでありながら、1科目から受講していただくことができます。国内のインターに在学中でいても、生徒様でアフタースクールとして塾の感覚で入学していただく方も多くおられます。

Nisaiは能力でクラス分けをするため、要件さえクリアすれば現地のインターナショナルスクールよりも1つ上の学年の科目を先取りして学んでいくことも可能です。先取り学習や復習としてNisaiを利用することにより国際試験の結果に好影響を与えていきます。

理由③IGCSE・A-Levelを取得できるので世界中の大学進学が可能になる

インターナショナルスクールでよく課題としてあがるのが「十分な質のIGCSEやAlevelカリキュラムを実施している学校がそれほど多くない」という点です。もちろん質の高いAlevelカリキュラムを提供している学校もあります。しかしながら、多くの場合はAlevelを教えることができる上級教師を海外から招いたり、他の学校から引き抜くこともあるため雇う費用が高くなります。そのため学費も高額になってしまうことがほとんどです。私たちNisaiは完全オンラインのインターナショナルスクールのため、Alevelを教えることができる教師を海外でそのまま雇うことができます。質の高い教育を最適な価格で提供しています。住んでいる場所に関係なくIGCSEやAlevelカリキュラムを受講でき世界中の大学へ進学することができます。